С детства любому знакомо имя Шахерезады, но мало кто вспомнит имя царя, которому она рассказывала сказки. Пожалуй, помнить царя особо не за что — ни находчивости, ни великой милости этот царь не проявлял и поэтому остался в тени своей знаменитой наложницы, а затем жены. Трудно соперничать с Шахерезадой, над образом и красноречием которой трудилось не одно поколение иранских, индийских и арабских сказителей, однако в персидском эпосе есть еще одна женщина арабского Востока, которую можно поставить вровень со знаменитой сказочницей. Это легендарная Ширин. Она осталась в истории мировой литературы как символ идеализированной любви, храбрости, терпимости, целомудрия, предусмотрительности и самопожертвования, за что была воспета в творчестве великих поэтов.

Имя Ширин звучит в Иране почти с той же теплотой, что и имена поэтов Хафиза или Руми. Она — не просто героиня древних историй, а символ женственности, любви и духовной силы, воплощенный в легендах, поэмах и фильмах. Ее образ прошел через века — от персидских сказаний и эпоса «Шахнаме» до современного кино Аббаса Киаростами. Иранцы по сей день видят в ней отражение идеальной женщины — мудрой, сильной и верной, чья любовь способна возвысить мужчину и преобразить целый мир.

Ширин – женщина, с которой началась легенда

Сказочная Ширин в 1001 ночи

Самое раннее упоминание Ширин встречается в «Тысяче и одной ночи». Образ Ширин, описанный устами Шахерезады, не является олицетворением тех добродетелей, которыми впоследствии наделили ее персидские поэты. Ширин появляется в небольшой сказке «Рассказ о Ширин и рыбаке». Там она показана сварливой женой шаха Хосрова. Ее поступки — источник комизма и житейской морали: не стоит слепо следовать советам, даже если они исходят от самых близких. Однако уже здесь виден важный момент — за кажущейся простотой истории скрывается образ женщины, чья сила слова и разума соперничает с властью мужчины.

Рыбак приносит рыбу во дворец шаху Хосрову и тот дает за нее неожиданно большую сумму в 4000 дирхемов. Ширин ругает мужа, что он дал слишком много, и научает, как вернуть заплаченные деньги. Шах послушно следует совету и предпринимает две попытки, но оба раза хитроумные речи рыбака не только не позволяют шаху вернуть деньги, но вынуждают его еще больше раскошелиться. В результате рыба обошлась царскому двору в три раза дороже начальной цены. Мораль, озвученная Хосровом, выглядит так: «Не должно никому следовать мнению женщин, — кто последует их мнению, потеряет с каждым своим дирхемом еще два дирхема».

В VIII веке при правлении Харуна ар-Рашида происходит подъем мусульманской культуры, и она начинает интенсивно впитывать традиции сасанидского Ирана. Известно, что Ширин была христианкой, но благодаря замужеству с персидским шахиншахом Хосровом II Парвизом (590–628), стала персидской шахиней, которая была ему опорой во всех делах и хранила ему верность до своей трагической кончины. Пожалуй, столь нелестное изображение иранской правящей четы доисламского периода можно объяснить ее религиозной принадлежностью: он зороастриец, она христианка, поэтому особого почтения к ним проявлять не стоит, и уж точно им можно пренебречь ради хорошей истории в 1001 ночи.

Противоречивая Ширин в Шахнаме Фирдоуси

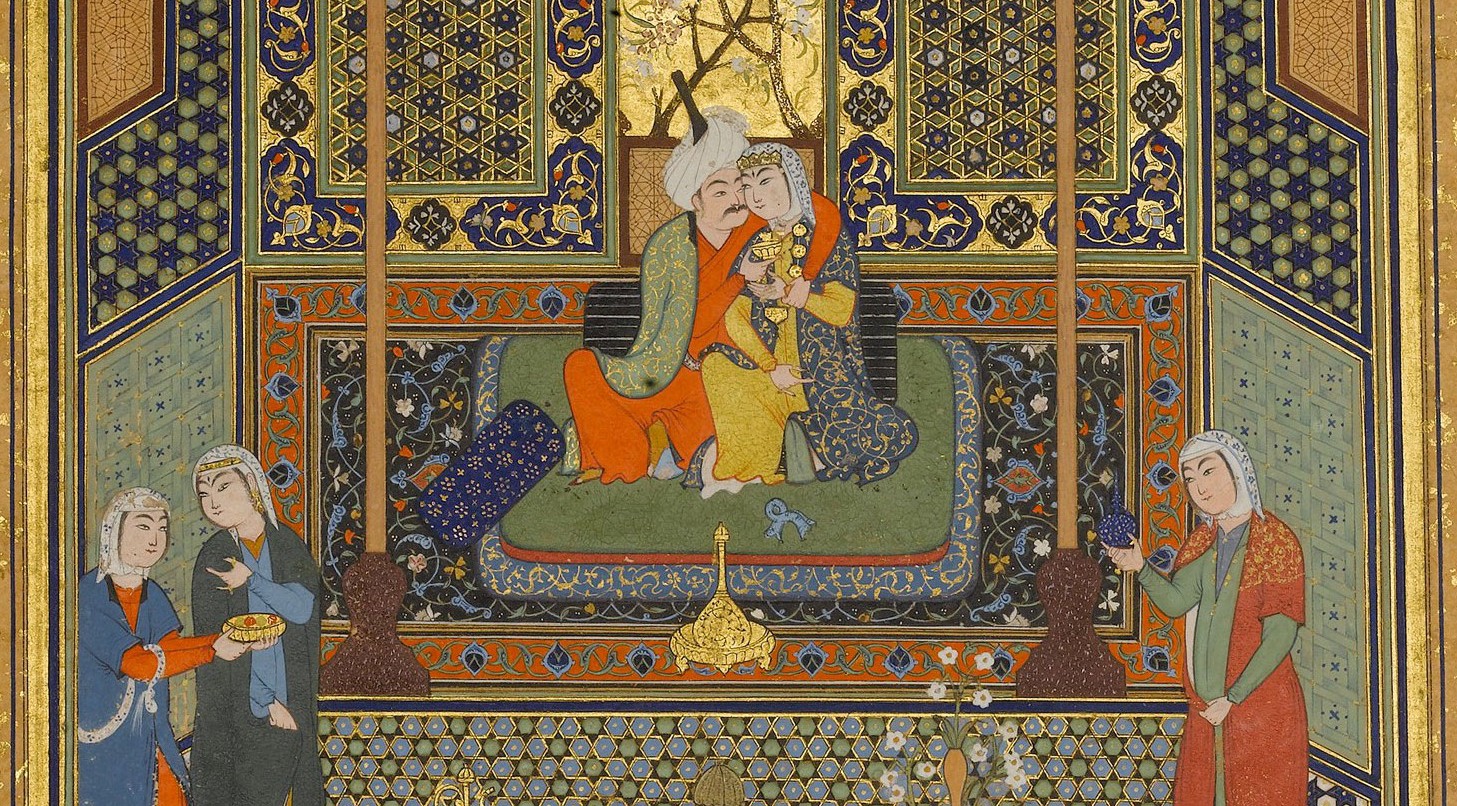

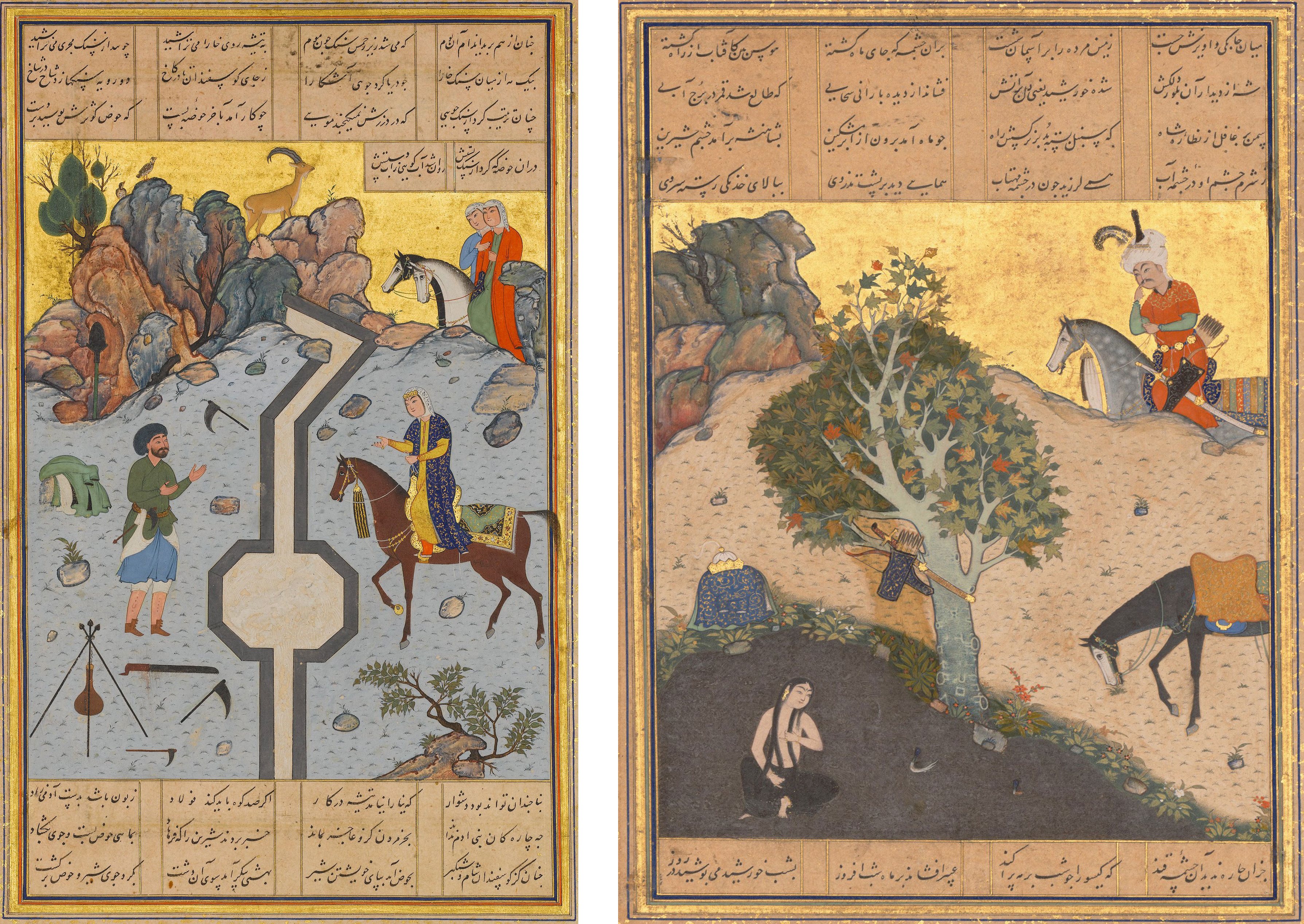

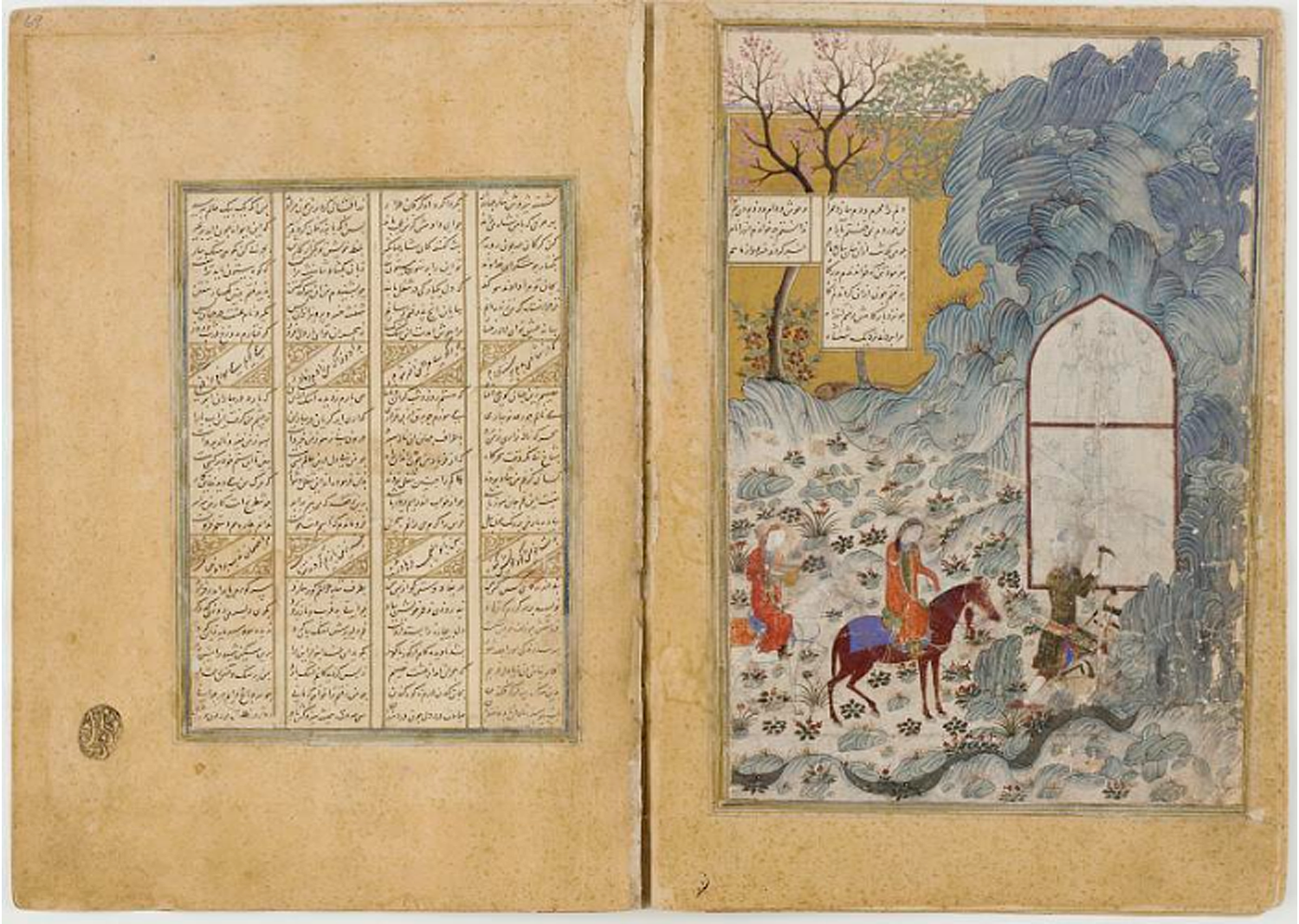

Слева: «Фархад прорубает молочный канал для Ширин». Справа: «Хосров видит купающуюся Ширин», лист из «Хамсы» (квинтета) Низами. Каллиграф: Султан Мухаммад Нур (ок. 1472–ок. 1536). Художник: Шейх Зада. Современный Афганистан, Герат. – Музей Метрополитен.

Культурно-историческая память народа сохранила воспоминания о Хосрове и Ширин, что позволило великому персидскому поэту включить их подробную историю в свое бессмертное творение «Шахнаме» (976–1011). Говорящее название эпоса — «Книга царей» — предопределяет выбор главных героев. Поэтому основное внимание Фирдоуси уделяет ратным делам Хосрова (успешным и не очень), и только во вторую очередь — его непростым отношениям с Ширин. У Фирдоуси ее образ колеблется между идеальной моделью, воплощением верности — и своенравной роковой женщиной. Ширин в Шахнаме не просто спутница шаха Хосрова II Парвиза — она его духовная опора. В поэме она проходит путь от наложницы до законной супруги, от страстной любовницы до воплощения добродетели. Ради любви и чести Ширин решается на поступки, противоречащие ожиданиям общества — и все же сохраняет внутреннее достоинство. Даже ее смерть — акт героизма: Ширин отказывается выйти замуж за убийцу мужа и принимает яд у его гробницы. Так героиня становится символом верности и моральной силы.

В образе Ширин Фирдоуси выражает свои представления о роли женщины в жизни мужчины, особенно мужчины-царя. Жена должна быть мужу опорой во всем. В союзе с Хосровом Ширин преобразилась, из злодейки превратилась в праведницу, но и Хосров благодаря ее любви и поддержке много сделал для своей страны и сам стал лучше. Противоречивость образа Ширин в поэме «Шахнаме» непосредственно связана с особенностями эпохи. Фирдоуси связывает благополучие в государстве с высокой нравственностью правителя, поэтому во всех дурных делах царю надо раскаяться и свою вину полностью искупить, а уж его жене — тем более.

- Читайте также: Шахнаме Шаха Тахмаспа – шедевр персидской миниатюры

Ширин как воплощение любви в поэме Низами

Ширин посещает каменотеса Фархада за работой

Великий Низами Гянджеви дал Ширин новое дыхание. Его «Хосров и Ширин» — не просто история любви, а духовная притча. Здесь Ширин — воплощение высшей женской добродетели: она воспитывает Хосрова любовью, заставляя его пройти путь от эгоистичной страсти к самопознанию. В поэме появляется и третий герой — Фархад, каменотес, чья бескорыстная любовь к Ширин становится символом преданности. В трактовке образа Ширин у Низами много личного. Династическая история Сасанидов ему неинтересна. Центральный образ его романа — Ширин, в лице которой он воспел свою первую жену, рано ушедшую из жизни половецкую рабыню Афак. Поэтому Низами не уделяет внимания героико-историческому аспекту истории. В отличие от Фирдоуси, он пишет «книгу страсти»:

Мудрец сказал о них, но не дал он рассказу

К сказанью о любви приблизиться ни разу.

Тогда достигнул он шестидесяти лет,

И от стрелы любви уже забыл он след.

О том, как сладких стрел неистова отвага,

Повествовать в стихах он счесть не мог за благо.

К рассказу мудреца не тронулся я вспять:

Уже звучавших слов не должно повторять.

Я молвлю о делах, опущенных великим,

Велениям любви внимая многоликим

Имя Фиродуси не упоминается, но речь явно идет о нем, причем Низами практически не заимствует у Фирдоуси никаких подробностей действия, но сохраняет общую фабулу эпоса: Хосров и Ширин проходят долгий путь, чтобы быть вместе; Хосров гибнет, сраженный собственным сыном от Марьям; Ширин убивает себя рядом с телом покойного мужа, не желая вступать в брак с отцеубийцей Шируя. Однако в истории Низами появляется еще один, хоть и второстепенный, но значимый персонаж — Фархад. В данной истории он совершенно необходим. И Хосров, и Фархад любят Ширин, но каждый по-своему. Если Хосров в первой части поэмы является олицетворением эгоистической страсти, то в образе Фархада реализована идея бескорыстной и жертвенной любви. Только когда Хосров достигает такой же, как у Фархада, способности любить, он становится достойным Ширин. Именно это происходит в конце поэмы, когда смертельно раненый Хосров, чтобы не потревожить сон Ширин, лежа рядом с ней, старается не стонать от боли. Для Низами любовь — не страсть, а сила, которая очищает и преображает человека. Именно Ширин помогает Хосрову обрести человечность и стать достойным царем. Ее образ идеализирован, но живой — она способна прощать, страдать, бороться, любить.

Навои и переосмысление любви Ширин

Ширин. Кадр из фильма «Любовь моя, печаль моя» (1978)

В XV веке тюркский поэт Алишер Навои значительно упрощает сложный сюжет Низами. Важнейшее изменение, внесенное Навои в сюжет, касается главного героя. Им становится Фархад. Обаяние Хосрова меркнет окончательно, в связи с чем меняется и само название поэмы – у Навои эта история называется «Фархад и Ширин».

Знакомство Фархада и Ширин происходит после совершения им одного из подвигов. В волшебном зеркале, способном предсказывать судьбу, Фархад видит горную страну и людей, с трудом прокладывающих среди камней арык. Вдруг в зеркале появляется изображение красавицы, в которую Фархад влюбляется и больше ни о чем не может думать. Врачи советуют отцу Фархада отправить его на один из морских островов, где климат может принести ему исцеление. В пути флотилия терпит крушение, но Фархада спасает купеческое судно. По дороге Фархад помогает купцам отбиться от пиратов и узнает, что страна, которую он видел в зеркале, называется Армения. Фархад тотчас направляется туда. Там он находит измученных тяжелым трудом людей, занятых прокладкой арыка, и за один день помогает им выполнить работу, которая без него растянулась бы на долгие годы. Вести о нем доходят до царицы Михин Бану, которая со своей племянницей Ширин спешит посмотреть на его работу. Фархад узнает в Ширин красавицу, которую видел в зеркале, и теряет сознание. Ширин тоже влюбляется в прекрасного принца. Казалось бы, все складывается благополучно, но тут вмешивается шах Хосров. Узнав о красоте Ширин, он присылает сватов к Михин Бану. Ширин угрожает самоубийством, если ее принудят выйти замуж за Хосрова, и Михин Бану дает Хосрову осторожный отказ. Разъяренный Хосров ведет свои войска в Армению и осаждает замок Михин Бану. Фархад попадает в плен. Затем Хосров говорит Фархаду, что Ширин добровольно согласилась стать его женой. Услышав это, Фархад умирает. За ним умирает и Ширин.

У Алишера Навои Ширин — героиня исключительно пассивная. Она лишь жертва обмана и интриг. Фархад же прорубает скалу не для одной Ширин, как у Низами, а для всего народа. Социальное явно превалирует над личным. Фархад движим любовью, но поскольку он воспитан как будущий правитель, для него долг и ответственность превыше всего. Будучи изначально лишенным каких бы то ни было отрицательных качеств, он не нуждается в перевоспитании, поэтому Ширин достается роль объекта любви и не более. Подобным образом трактует образ Ширин Назым Хикмет в пьесе «Ферхад и Ширин» (1948), по которой был поставлен балет «Легенда о любви» на музыку Арифа Меликова (1960), а затем — фильм «Любовь моя, печаль моя» (1978, реж. Аждар Ибрагимов).

Ширин Аббаса Киаростами

Реакция зрителей на историю Ширин в фильме Аббаса Киаростами

В 2008 году Аббас Киаростами снял фильм «Ширин», основанный на поэме Низами. Это не экранизация в обычном смысле слова, а смелый эксперимент, характерный для режиссера, который всем своим творчеством пытался доказать, что не только он, но и зритель «творит» фильм. В фильме «Ширин» нет фильма. Мы смотрим на то, как невидимую нам экранизацию одноименного эпоса смотрят в кино 113 женщин — знаменитых иранских актрис, среди них есть и Жюльет Бинош. Невидимость или даже отсутствие фильма, от которого как будто остались только звуки и диалоги, — мы так и не узнаем, есть ли в нем какое-либо изображение, — восполняются фронтальными портретами смотрящих, чьи лица сами становятся экраном и зеркалом тех, кто уже в реальном — симметричном — кинозале смотрит «Ширин» Киаростами. Так он напрямую соединяет два взгляда и две реальности — те, что существуют по ту и по эту сторону экрана. Возможно, тут все же преломляются и сугубо иранские или даже исламские особенности его кино, связанные с известной системой культурных табу и запретом изображения как такового. Но — как будто намекает Киаростами, — если изображение нельзя увидеть, это не значит, что его нет.

Ширин — вечный архетип любви и верности

История Ширин — это история женственности, которая не знает времени и границ. В ней отражены представления о женщине в разные эпохи: от покорной наложницы до духовной наставницы, от роковой красавицы до святой. Каждая эпоха видела в Ширин то, что было ей нужно: поэты воспевали её чистоту, философы — мудрость, а режиссеры — внутреннюю силу. Но суть оставалась неизменной: Ширин — это женщина, которая делает мужчин лучше и оставляет свет после себя.

Источники:

- Григорьева Н. Г. Сказочный, эпический и кинематографический образы Ширин

- Бертельс Е. Предисловие // Бертельс Е. Низами. Хосров и Ширин. М.: Художественная литература, 1955

- Бертельс Е. Навои и Джами. М.: Наука, 1965

- Власова Ю. Жанровое своеобразие сборника сказок «Тысяча и одна ночь» // Междисциплинарные исследования Арабского Востока: Ежегодник Научно-образовательного центра исследований Арабского Востока РУДН. М.: РУДН, 2009

- Дроздов В. Суфийское учение о любви в персидской классической литературе // Петербургское востоковедение. СПб.: Петербургское востоковедение, 1994

- Липатова И., Назарова А. Сказки «Тысяча и одна ночь» как источник по истории ментальности Востока // Вестник Чувашского университета. 2003

- Рейснер М., Ардашникова А. Персидская литература IX– XVIII веков. В 2 т. Т. 1. Персидская литература домонгольского времени (IX – начало XIII в.). М.: Садра, 2019