Имя Кира Великого окружено ореолом почти мифического величия. В нём сплелись черты героя, мудреца и реформатора, создавшего не просто империю — новую идею правления. Для древней Персии он стал тем, кем был Август для Рима или Петр Первый для России: символом силы, разума и государственного мышления. Прошло более двух с половиной тысяч лет, но в Иране до сих пор почитают Кира как отца нации — человека, который научил персов не просто завоевывать, а объединять, не уничтожать культуры, а собирать их под одним небом. В его образе — источник национальной гордости, в его наследии — ключ к пониманию иранской цивилизации.

Рождение легенды: детство и становление Кира Великого

Жан-Шарль Никез Перрен. «Кир и Астиаг». Вторая половина XVIII века

Когда мы произносим имя Кира Великого, кажется, что говорим не о человеке, а о символе — основателе державы, которая объединила десятки народов и культур. Но путь этого правителя начинался не во дворцах и не под звуки фанфар. Его история берет начало в небольшой области Аншан, на юго-западе современного Ирана, где правил человек по имени Куруш — так звучало имя Кира на древноперсидском языке. За полтора века до его рождения предок по имени Ахемен привел сюда небольшой отряд всадников с севера — часть огромной волны индоевропейских народов, кочевавших из степей Евразии в сторону Передней Азии. Эти воины славились мастерством в обращении с конями, и правители Месопотамии охотно принимали их на службу. Ахемен поступил на службу к царю Элама — некогда могучего, но уже ослабевшего государства. За охрану границ ему пожаловали землю — плодородные холмы Аншана, где его соплеменники, называвшие себя персами, основали новые поселения. Так родилась Персия — Парсуа, страна пастбищ и конников, которой суждено было стать сердцем будущей империи. Потомки Ахемена, называвшие себя Ахеменидами, постепенно укрепляли свою власть. Один из них, Камбиз, женился на Мандане, дочери мидийского царя Астиага, правившего всем Западным Ираном.

Геродот передает красивую легенду о пророческом сне Астиага: будто бы его дочь родит сына, которому суждено будет властвовать над всей Азией. Царь испугался пророчества и выдал дочь замуж за далекого персидского правителя, надеясь, что судьба обойдет его стороной. Но история распорядилась иначе. Мандана родила сына — Кира, и с этого момента началась новая глава не только в судьбе семьи, но и всего древнего мира.

Согласно истории Геродота, Астиаг, узнав о рождении внука, велел своему приближенному Гарпагу убить младенца. Но Гарпаг не смог исполнить приказ — сердце его дрогнуло, и он передал ребенка на воспитание простому пастуху Митридату. Так Кир рос среди народа, не зная о своем происхождении. Годы спустя, во время детской игры, мальчик, обладавший природной властью, осмелился наказать сына знатного мидийца. Жалоба дошла до царя, и Астиаг велел привести дерзкого юнца. В тот момент, глядя в лицо мальчику, правитель будто бы узнал самого себя — в чертах, в поступи, в уверенности. Правда открылась. Гарпага ожидала страшная кара: Астиаг заставил его невольно вкусить мясо собственного сына, но юного Кира царь пощадил, отправив обратно в Персию. Так, по легенде, мальчик, чудом избежавший смерти, вернулся на землю, где ему было суждено стать Шахиншахом — царем царей.

Историки считают, что часть этих событий — красивая легенда, сплетенная позднее, чтобы подчеркнуть величие Кира. На самом деле, когда Кир родился, Астиаг еще не был царем, и их родство, скорее всего, — символическое. Достоверно известно, что около 558 года до н.э. Кир унаследовал трон своего отца Камбиза и объединил под своей властью племена персов. Он провозгласил себя не просто правителем, а царем царей, бросив вызов самому Астиагу, владетелю Мидии. И это было уже начало не мифа, а истории — реальной, документированной, вошедшей в летописи многих народов.

Начало великого восстания

Геродот рассказывает, что союзником Кира стал Гарпаг — знатный мидянин, некогда оскорбленный царем Астиагом. Именно он стал человеком, который помог молодому правителю поднять восстание против своего деда. Чтобы передать тайное послание, Гарпаг спрятал письмо в тушку убитого зайца — уловка, достойная древнего шпионского романа. Кир понял, что пришло время действовать. Прежде чем бросить воинов в бой, он провел с ними странный эксперимент. В первый день приказал целый день срезать серпами жесткую траву под палящим солнцем, а на следующий устроил пир, уложив всех на мягкие подушки. Затем спросил:

— Какой день вам больше понравился — вчерашний или сегодняшний?

Когда солдаты ответили, что, конечно же, второй, Кир произнес слова, ставшие манифестом его восстания:

— Если пойдете за мной, ваша жизнь будет такой же сладкой. Если нет — вас ждет лишь тяжкий труд, как вчера.

Персы поверили своему лидеру и сражались с отчаянной храбростью. В первом же бою Гарпаг, назначенный командующим мидийской армии, предал Астиага и перешёл на сторону Кира. Разбитый царь укрылся в своей столице Экбатане (современный Хамадан) и поднял все население — даже стариков и подростков — на последний бой. Но силы были неравны. Кир победил, и Астиаг оказался в плену. Однако вместо мести юный шах проявил редкое для древнего мира великодушие — он помиловал побежденного и назначил его наместником одной из отдаленных провинций.

После падения Мидии под власть Кира перешли все иранские земли вплоть до Парфии и Гиркании. Так началось персидское владычество над Азией.

Древние авторы по-разному рассказывали о восхождении Кира. Греческий писатель Ктесий утверждал, что Кир был вовсе не царевичем, а сыном разбойника по имени Атрадат. Он попал ко двору Астиага в роли простого слуги, но благодаря смелости и уму стал военачальником и поднял мятеж. Из вавилонских хроник известно, что война между Мидией и Персией длилась три года. В конце концов армия Астиага восстала против него и выдала Киру своего царя. Так на глазах у древнего мира родилась новая держава.

Сражение с Крезом и падение Лидии

Вместе с Мидией Киру достались и ее вассальные земли — современные Армения и Сирия. Это поставило его лицом к лицу с новым противником — царем Крезом из Лидии (современная западная Турция), чьи несметные богатства стали символом роскоши. Когда Крез узнал о взлете молодого персидского правителя, он решил отомстить за своего родственника Астиага и обратился к Дельфийскому оракулу. Ответ был загадочным: «Если Крез пойдет войной на персов, он разрушит великую державу». Царь не понял, что речь идет о его собственной. Ободренный предсказанием, он выдвинулся в поход и встретился с Киром у селения Птерия в Каппадокии. Битва кончилась вничью. Крез отступил в свою столицу Сарды, надеясь на помощь союзников — египтян и спартанцев. Но ни те, ни другие не пришли, и скоро персы подступили к городу.

После нескольких сражений и осады Сарды персы одержали победу. Хитрый совет Гарпага снова помог Киру: он поставил впереди армии верблюдов, и кони лидийской кавалерии в панике разбежались, смяв собственную пехоту. Крез был взят в плен. Кир, как и прежде, проявил милосердие — не только пощадил побежденного, но и сделал его своим советником. «Зачем убивать овцу, если ее можно стричь каждый год?» — говорил он, предпочитая мудрость кровопролитию.

После победы над Лидией Кир подчинил всю Малую Азию, включая города Ионии — греческие колонии на побережье и лучший в те времена греческий флот. Его власть распространялась все дальше: к концу десятилетия под его скипетром оказались Бактрия, Согдиана, Хорезм и вся Персия. Большинство земель он присоединял без насилия, сохраняя местные традиции и оставляя у власти прежних правителей. Именно этот подход сделал его империю первой мультикультурной державой в истории.

Путь Кира Великого на Вавилон

Джон Мартин. «Падение Вавилона». Первая половина XIX века

В 539 году до н.э. Кир направил свои войска на Вавилон — древнейший центр культуры и власти. Но даже в этом походе он проявил хладнокровие и стратегическую дальновидность. Когда при переправе через реку Гинд утонула его белая священная лошадь, царь велел «наказать» реку — приказал выкопать 180 каналов, чтобы осушить ее воды. Это задержало войско персов на целое лето, но странный поступок напугал вавилонян — если царь способен покорить саму реку, как он обойдется с людьми?

Подойдя к Вавилону с неожиданной стороны, Кир одержал решающую победу. Вавилоняне во главе с царем Набонидом были разбиты и бежали. Город был взят после недолгой осады, а пытавшийся сопротивляться Валтасар, сын Набонида, — убит. Набонид, потрясенный гибелью сына, сдался в плен, и верный себе Кир назначил его наместником области Кармания.

События этой войны отражены в библейской Книге пророка Даниила, где говорится о чудесном видении Валтасара — огненных буквах, выступивших на стене его дворца. Даниил перевел надпись «Мене, текел, упарсин» — «Взвешено, сочтено, измерено» и растолковал ее как предсказание неизбежной гибели Вавилона. За такую услугу Кир вскоре после победы позволил евреям вернуться из вавилонского плена на родину и снова возвести Иерусалимский храм, разрушенный Навуходоносором. В ответ пророк Исайя назвал персидского царя орудием Промысла Божьего: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы… Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня». Иудейские пророки призывали царя жестоко отомстить их угнетателям и стереть «вавилонскую блудницу» с лица земли. Но Кир повел себя иначе: он запретил грабеж города, особенно храмов, и сам поклонился богу Мардуку в великолепном храмовом комплексе Эсагила.

Империя без насилия

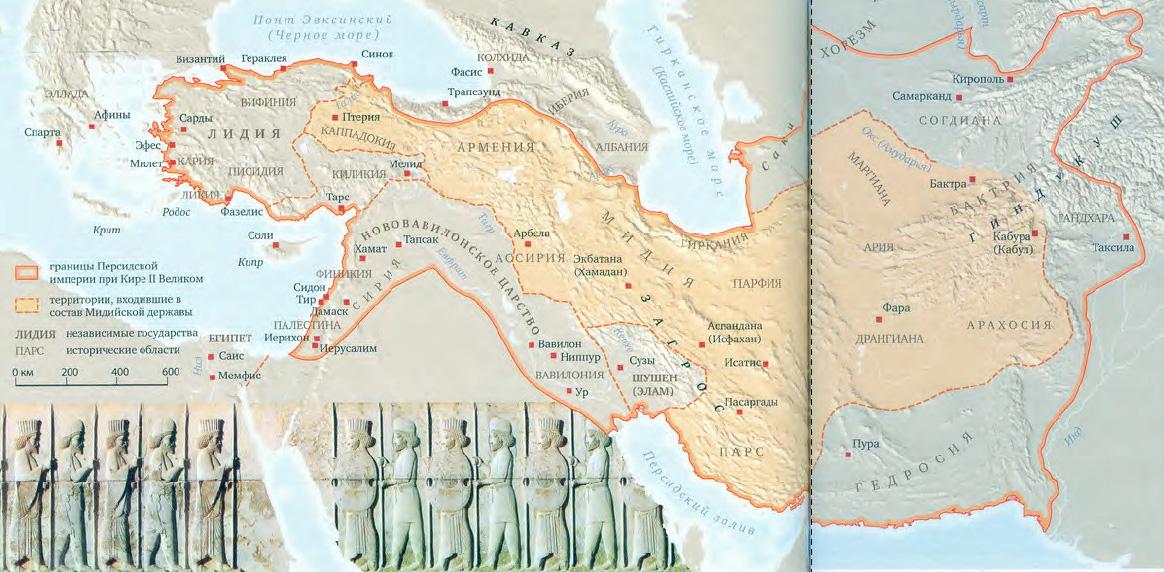

Территория державы Кира Великого

После двадцати лет непрерывных походов Кир наконец занялся тем, ради чего, по сути, и создавал империю — управлением и объединением народов. Он правил огромной территорией — от Индии до берегов Босфора, но делал это мудро. Каждому покоренному царству он оставлял его правителей, добавляя к ним персидского советника.

Чтобы управлять огромной державой, Кир создал первую в мире систему почтовой связи — цепь станций, где гонцы сменяли друг друга, передавая письма и новости. «Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией», — мог бы сказать он задолго до появления дипломатической службы. Местные правители содержали эти станции и держали небольшие вооруженные отряды. Но Кир не обременял их налогами, не забирал золото, не принуждал к дани. Сам он оставался верен скромности — не любил роскоши и был чужд восточному размаху.

Величие Кира заключалось не только в военных победах, но и в религиозной терпимости. Он не навязывал покоренным народам своих верований.

Оставаясь последователем древнеиранского культа Ахура-Мазды, он без колебаний поклонялся Мардуку в Вавилоне и Аполлону в греческих городах. Языком управления в империи остался арамейский, удобный и распространённый в те времена язык вавилонских писцов и иудейских торговцев. Он соединил между собой десятки народов, от Египта до Индии.

Геродот с удивлением писал о персидской морали и образе правления:

Главная доблесть персов — мужество… Детей с пяти до двадцатилетнего возраста они обучают только трем вещам: верховой езде, стрельбе из лука и правдивости… У них даже сам царь не имеет права казнить человека за проступок до рассмотрения его вины… По утверждению персов, у них не было случаев убиения родного отца или матери… Нет для них ничего более позорного, как лгать или делать долги.

Для Кира это был не просто лозунг — а жизненный принцип. Он не выносил лжи, не карал без суда и считал мужество и справедливость главными добродетелями правителя. Однако со временем нравы его подданных начали меняться: богатства и мода чужих стран постепенно вытесняли простоту предков. Персы стали носить мидийскую одежду, использовать египетское оружие, а эллинские обычаи — даже самые экстравагантные — находили среди знати все большее распространение.

Кир, похоже, не боялся, что его народ растворится в этой многонациональности. Напротив, он стремился связать все многообразие своей империи общим языком, общими законами и общей идеей порядка. В центре своей огромной державы Кир Великий заложил новую столицу — Персеполь, но при этом уравнял ее с другими великими центрами — Вавилоном и Экбатанами. И хотя “столицу персов” будут достраивать уже сыновья царя, на тот момент всем стало очевидно, что Кир Великий создал не просто империю, а первое в истории государство, где сила служила миру, а власть — гармонии.

- Читайте также – Сожжение Персеполиса – кто уничтожил столицу Древней Персии?

Последний поход Кира Великого

Питер Пауль Рубенс. «Царица Томирис и голова Кира». Около 1623 года

Когда строительство новой столицы — Персеполя — еще только начиналось, Кир Великий внезапно решил отправиться в новый поход. Весной 530 года до н. э. он повел войска далеко на северо-восток, туда, где кончались дороги и начинались земли кочевников — массагетов. Зачем он туда пошел, до сих пор спорят историки. Эти степняки не угрожали империи, у них не было золота или городов, которые стоило бы завоевывать. Одни предполагают, что Кир хотел открыть новые торговые пути, возможно — к загадочному Китаю. Другие — что сердце простого степняка, выросшего под шум ветров и копыт, просто не выдержало заточения в каменных дворцах. Как бы то ни было, этот поход стал последним в его жизни.

О массагетах известно немного. Греки писали о них как о народе, живущем «за Араксом», где-то между Кавказом и Средней Азией. Они были свирепыми воинами и жили по своим диким законам. Геродот приводил о массагетах легенды, больше похожие на мифы, чем на этнографию.

«Каждый из них берет в жены одну женщину, но живут они с этими женщинами сообща… Если кто у них доживет до глубокой старости, то все родственники собираются и закалывают старика в жертву, а мясо варят вместе с мясом других жертвенных животных и поедают. Так умереть — для них величайшее блаженство»

Подробности похода мы знаем опять-таки в изложении Геродота. Кир предложил Томирис стать его женой. Но гордая царица быстро поняла, что за сватовством скрывается желание подчинить ее народ. Она отвергла предложение — и началась война. Массагеты применили старую степную тактику: они заманили противника вглубь своих земель, растянув его войска и обескровив их в неожиданных стычках. Сначала удача была на стороне персов. В одном из боев Кир взял в плен Спаргапейта, сына Томирис, и, следуя своему обычному великодушию, отпустил его на свободу. Но юный воин не вынес позора поражения и покончил с собой. Для Томирис это стало личной трагедией и началом мщения. Она собрала все силы своего народа и в решающем сражении нанесла персам страшное поражение. По словам Геродота, это была «самая кровавая битва из всех, когда-либо происходивших между народами Азии». Почти вся армия Кира погибла. Только царский сын Камбиз сумел уйти с маленьким отрядом.

Сцена гибели Кира, описанная Геродотом, вошла во все школьные учебники: «Томирис наполнила винный мех человеческой кровью и затем приказала отыскать среди павших персов тело Кира. Когда труп Кира нашли, царица велела всунуть его голову в мех. Затем, издеваясь над покойником, она стала приговаривать так: «Ты хотел крови — напейся же ее досыта!»

Гробница Кира Великого в Пасаргадах

Гробница Кира Великого в Пасаргадах, Иран

История этой страшной сцены, возможно, приукрашена. Известно одно: тело великого царя все же было выкуплено у кочевников и торжественно погребено в Пасаргадах, древней столице Персии. Его каменная гробница сохранилась до наших дней. На ней — скромная надпись: «Кир, царь царей, Ахеменид». Внутри горел вечный огонь, а рядом стояли барельефы с изображением царя в венце. Двести лет никто не смел осквернить это место — даже в смутные времена, когда власть переходила из рук в руки. После смерти Кира его сын Камбиз казнил брата, правил жестоко и погиб в Египте. Империя пошатнулась, но ее спас Дарий I, дальний потомок великого основателя. Персидская держава пережила еще два столетия, пока не пала под натиском Александра Македонского.

Пьер-Анри де Валансьен. «Александр Македонский у гробницы Кира Великого». 1796

Когда македонцы вошли в Пасаргады, гробницу Кира всё же разграбили — но не нашли ни золота, ни драгоценностей. Только простая каменная усыпальница и тишина. Увидев это, Александр приказал восстановить могилу и, по словам хронистов, воскликнул: «Какой достойный пример для правителей!». И действительно — жизнь и смерть Кира Великого стали уроком для всех, кто стремится к власти. Он умел побеждать, но главное — умел править: без жестокости, без роскоши, с уважением к людям и богам. И потому имя Кира до сих пор звучит в Иране не как легенда, а как символ справедливости и мудрости.

Кир Великий и современный Иран

«Цилиндр Кира» хранится в Британском музее

Сегодня имя Кира Великого вновь звучит в иранском общественном пространстве — с трибун, в университетских лекциях, в произведениях искусства и даже в социальных сетях. Для одних он — национальный герой, воплотивший древнюю доблесть и справедливость. Для других — культурный символ, напоминающий, что Персия была великой не только военными победами, но прежде всего мудростью управления и уважением к разным народам.

Ежегодно 29 октября в Иране отмечают День Кира Великого — праздник, не имеющий официального статуса, но горячо любимый народом. В этот день сотни иранцев отправляются к его гробнице в Пасаргадах, чтобы возложить цветы, прочесть стихи Фирдоуси и вспомнить о временах, когда Персия стала центром мира. Это не просто акт памяти — это форма гражданского единения, знак того, что идеи Кира по-прежнему живы в сердцах.

В современном Иране образ Кира стал частью разговора о национальной идентичности и толерантности. Его политика уважения к культурному и религиозному разнообразию стала важным элементом иранского самосознания: ведь именно он первым провозгласил право народов сохранять свои верования и традиции. Не случайно многие философы и общественные деятели видят в Кире пример лидера, способного сочетать силу и гуманизм.

К образу Кира обращаются и современные политики, и художники, и интеллектуалы. Для одних он — символ национального достоинства в эпоху глобальных вызовов, для других — вдохновение для диалога культур. Его фигура продолжает напоминать, что истинная власть не в страхе и подчинении, а в способности объединять. Именно поэтому в XXI веке наследие Кира воспринимается не как реликвия прошлого, а как живая часть духовного кода Ирана.

Влияние Кира Великого на мировую историю

Масштаб личности Кира Великого давно вышел за пределы Ирана. Его политика и методы управления оказали влияние на целые эпохи. Историки утверждают, что Александр Македонский был глубоко впечатлён образом персидского царя — именно поэтому он не разрушил его гробницу, а, наоборот, почтительно возложил на неё венок. Кир стал для македонского завоевателя примером «мудрого владыки», который знает, как объединять, а не уничтожать. Но след Кира виден не только в военном искусстве. Его административная система, основанная на сочетании централизованной власти и широкой автономии провинций, легла в основу будущих империй — от эллинистических до римской. Принцип, согласно которому местные правители сохраняли власть под надзором персидского советника, стал прообразом систем управления, где сочетаются единство и многообразие.

Отдельного внимания заслуживает «Цилиндр Кира», найденный в Вавилоне. Этот глиняный артефакт, покрытый клинописным текстом, считается первой в истории декларацией прав человека. В нем Кир заявляет о свободе вероисповедания и уважении к культурным традициям покорённых народов. Сегодня копия цилиндра хранится в штаб-квартире ООН — как символ гуманистической идеи, родившейся за две с половиной тысячи лет до современных конституций.

Философы Запада — от Ксенофонта до Монтескье — называли Кира «идеальным монархом». В трактате «Киропедия» Ксенофонт представил его как образец государя, сочетающего воинскую доблесть, мудрость и справедливость. Для античного мира Кир стал воплощением правителя, который служит своему народу, а не властвует над ним. Его наследие превратилось в универсальный эталон политической этики, влияя на европейскую мысль вплоть до эпохи Просвещения.

Было время, когда весь Восток склонял головы перед именем одного человека. Его войска проходили от Индии до Средиземного моря, но он вошел в историю не мечом, а справедливостью. Его звали Кир, сын Камбиза, потомок Ахемена — человек, который превратил маленькое горное княжество в империю, объединившую десятки народов. Для древней Персии он стал воплощением идеального царя, а для современного Ирана — живым напоминанием о том, что сила без мудрости — лишь тень величия. Путешествуя по Ирану, невозможно не заметить, как часто здесь вспоминают имя Кира Великого. Его гробница в Пасаргадах — одно из самых священных мест страны. Люди приезжают туда не только ради древних камней, но и ради ощущаемого до сих пор духа того времени, когда рождалась первая в мире мультикультурная империя.