Когда в XVII веке шах Аббас Великий переселил тысячи армян из города Джуга на берегах Аракса в новое поселение под Исфаханом, вряд ли он предполагал, что создает один из самых ярких культурных феноменов в истории Ирана. Эти люди, привыкшие к ремёслам, торговле и высоким художественным традициям, привнесли в Персию энергию, которая навсегда изменила ее лицо. Сегодня, гуляя по кварталу Нор-Джуга в Исфахане, вы видите не просто следы древнего переселения — вы видите живую историю культурного синтеза, где армянская душа переплелась с персидской утонченностью.

История армян в Иране

Армянская церковь Шогакат в Тебризе

Армяне — один из древнейших народов, связанных с историей Ирана. Здесь, на земле, где встречаются Восток и Запад, они живут уже многие тысячелетия. Сегодня армянская община — самое многочисленное христианское сообщество страны, насчитывающее, по разным оценкам, от 70 до 500 тысяч человек. Их можно встретить в Тегеране, Исфахане, Тебризе, Салмасе и Новой Джуге, где до сих пор звучит армянская речь и горят свечи в старинных церквях.

Связь между армянами и персами уходит в глубину веков — ещё во времена Дария Великого, который в знаменитой Бехистунской надписи (515 год до н. э.) упоминал Армению среди завоёванных стран, называя её наследницей древнего Урарту. С тех пор судьбы двух народов переплелись навсегда. Армения долгие века входила в состав различных персидских государств — от Ахеменидов до Сасанидов и Каджаров. Но эти отношения редко были враждебными: чаще — взаимовыгодными и культурно близкими. Уже в эпоху Парфии (III в. до н. э. – III в. н. э.) между армянами и иранцами сложилась тесная духовная и культурная связь. Их объединяли схожие традиции, мировоззрение и даже браки между знатными родами. Влияние зороастризма, главной религии древней Персии, ощущалось и в Армении, откуда впоследствии вышло множество образованных и талантливых людей, связанных с персидским миром.

В XI веке, во времена сельджуков, тысячи армян оказались переселены в пределы Персии. Одни становились ремесленниками, другие — торговцами, третьи — художниками. После монгольских завоеваний XIII века многие армяне нашли новый дом в иранских городах Тебризе, Хое, Мараге, Урмии, Маку, где занялись торговлей, архитектурой и искусством. Со временем армянская община стала неотъемлемой частью иранского общества. Особенно ярко это проявилось в XVII веке, когда шах Аббас Великий переселил армян из древнего города Джуга в Исфахан, основав Новую Джугу — район, ставший центром армянской жизни в Персии.

Армяне и шах Аббас: начало новой эпохи

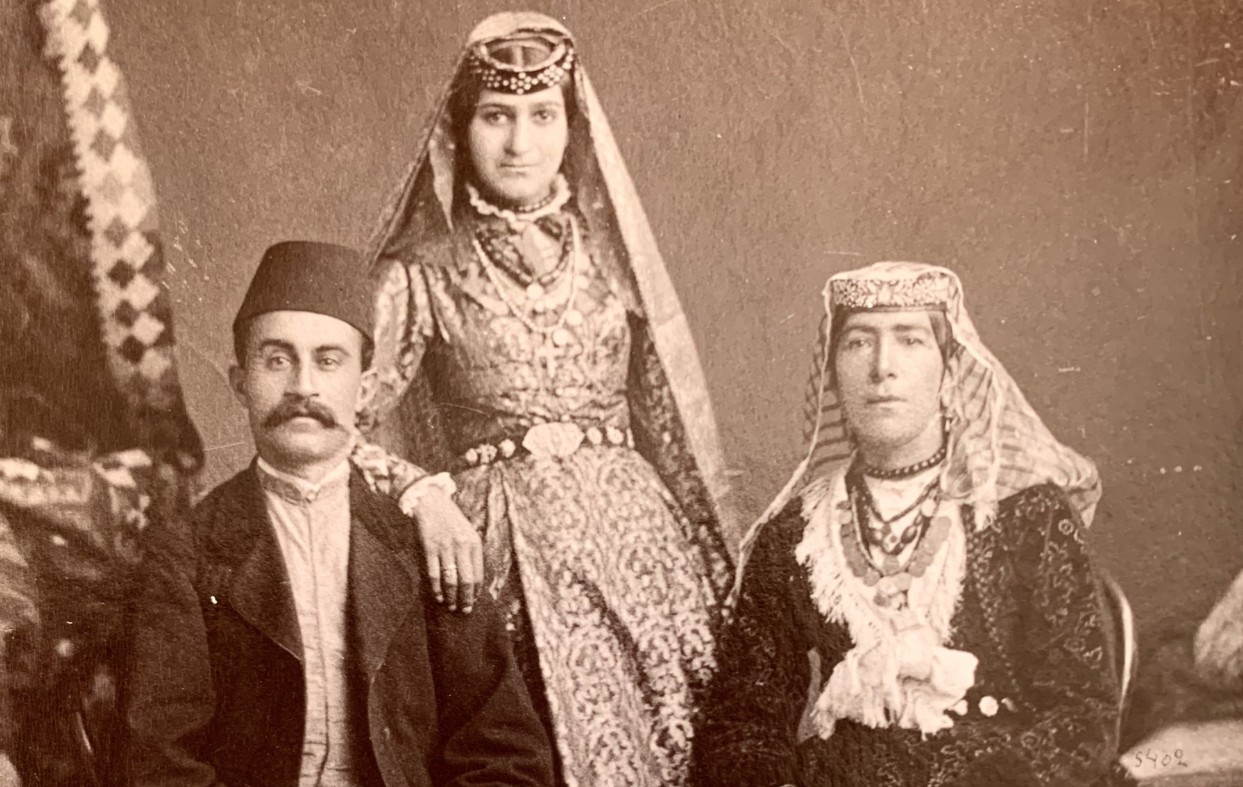

Иранские армянки в эпоху Каджаров

В 1604 году шах Аббас I проводит одну из крупнейших миграций в истории Востока. Армянские мастера, ремесленники, торговцы переселяются из родного Джуги вглубь страны. Так рождается Новая Джуга (Нор-Джуга) — квартал Исфахана, ставший сердцем армянской диаспоры. Шах понимал: армяне — не просто подданные, а носители уникального опыта и экономической мощи. Они быстро становятся важной частью персидского общества, играя ключевую роль в международной торговле между Ираном, Индией, Европой и Османской империей. Их торговые сети простирались от Лондона до Мадраса, и именно благодаря армянам Иран стал частью мировой экономической системы XVII века.

В то время как многие немусульманские общины жили под строгими ограничениями, армяне Новой Джуги пользовались особым расположением шаха Аббаса Великого. Правитель не просто терпел их присутствие — он уважал, дружил и открыто общался с ними, разрушая религиозные барьеры, считавшиеся непреодолимыми для своего времени. Современники писали, что шах часто приходил в армянские дома, ел и пил вместе с жителями Новой Джуги, не делая различий между христианами и мусульманами. Более того, Аббас не избегал армянской кухни, где блюда готовились без соблюдения исламских правил, и даже поднимал бокал вина за общим столом — поступок, немыслимый для строгого мусульманского двора. Шах приглашал армян и в собственный дворец, сажал их за один стол с персидскими вельможами, а придворной знати лично велел относиться к ним с тем же почтением. Так зародилась уникальная традиция культурного взаимного уважения, не имевшая аналогов в регионе.

Любопытно, что интерес Аббаса не ограничивался дружескими застольями. Он проявлял искреннее любопытство к христианской обрядности: нередко посещал армянские церкви, особенно во время крупных праздников — Рождества, Водосвятия, Пасхи. Вскоре это стало модным жестом среди знати: персидские сановники приходили на службы в сопровождении европейских путешественников, чтобы увидеть пение хоров, театрализованные процессии и праздничные шествия. Со временем такие праздники превратились в неотъемлемую часть культурной жизни Исфахана. Армянская община устраивала концерты, представления и торжества, на которые собирались не только христиане, но и мусульмане. К XVIII веку праздники стали настолько значимыми, что отменить их можно было лишь по прямому приказу шаха. Нор-Джуга превратилась не просто в христианский квартал, а в центр межкультурного диалога, где вера и искусство объединили людей разных религий под звуки музыки и аромат вина — в эпоху, когда подобное было поистине революционно.

Армянское влияние на искусство и архитектуру

Армяне Ирана XVII века стали связующим звеном между двумя цивилизациями. Армянская диаспора в Исфахане стала для Ирана окном в Европу, задолго до появления дипломатических миссий и торговых компаний. На базарах столицы можно было увидеть прилавки армянских купцов, усыпанные венецианскими красными бархатами, английским и голландским сукном, яркими тканями и редкими предметами быта, которых прежде в Персии не знали. Благодаря армянам Иран впервые столкнулся с понятием европейской роскоши — утонченной, практичной и удивительно разнообразной.

Армянское Евангелие, созданное в Исфахане в 1655 году

Но торговля была лишь одной стороной культурного обмена. Армяне приносили с собой новые обычаи, вкусы и даже технологии, порой самые неожиданные. Так, именно они внедрили в Иране европейский способ откорма каплунов и пулярок — гастрономическую новинку, о которой в Иране никто не слышал. Еще глубже влияние армян проявилось в искусстве. Торговцы, побывавшие в Венеции или Амстердаме, возвращались не только с товарами, но и с впечатлениями. Один из них, купец по имени Аветис, после поездки в Европу не мог забыть великолепие европейской живописи. Вернувшись в Новую Джугу, он долго уговаривал местных священников позволить расписать стены церкви в европейском стиле — с фигурами, светом и перспективой. Долгое время монахи сопротивлялись: у армянских храмов того времени внутренние стены оставались строгими и без украшений. Но настойчивость Аветиса взяла верх. Церковь преобразилась — и вызвала настоящий фурор. Персидские мусульмане приходили туда, как на спектакль: смотреть на картины, поражающие реализмом и красками. Для них это было не религиозное место, а театр под сводами храма. Любопытно, что, хотя некоторые мусульмане обвиняли армян в идолопоклонстве, убрать росписи не позволили — слишком уж завораживало новое искусство.

Внутри Собора Святого Спасителя (Ванк) в Исфахане

Новая Джуга — стала не только торговым, но и культурным центром. Здесь строятся церкви, украшенные фресками и куполами, напоминающими европейские соборы, но с восточным орнаментом. Самая знаменитая из них — Собор Святого Спасителя (Ванк), где стены расписаны сценами из Библии и иранской истории. Армянские художники и мастера перенесли в Иран новые приемы росписи, миниатюры, иконописи. Они привнесли реализм и психологизм, которые со временем нашли отражение в персидской живописи. В росписях Ванка, например, можно увидеть европейскую перспективу и теплую палитру, объединенную с восточной декоративностью.

В 1638 году в Новой Джуге появляется первая типография в Иране — армянская. Это событие стало поворотным для культурного развития всей страны. Печатные книги распространялись не только среди армян, но и среди персов. Армянские типографы и переводчики способствовали распространению грамотности и науки, создавая основу для будущего иранского Просвещения. Школы при церквях Новой Джуги стали центрами образования, где преподавались не только богословие, но и философия, астрономия, медицина. Эти заведения посещали и персы, и европейцы, восхищённые уровнем знаний местных учителей.

Читайте также:

Как Иран потерял Восточную Армению и что это изменило

Подписание Гюлистанского договора 12 октября 1813 года

В конце XVIII века над Кавказом сгущались политические тучи. Расширяющаяся Российская империя всё активнее продвигалась на юг, бросая вызов двум великим державам региона — Ирану Каджаров и Османской империи. Противостояние завершилось чередой договоров, которые навсегда изменили карту Ближнего Востока. В 1813 году, после русско-персидской войны, был подписан Гюлистанский договор, по которому Иран утратил свои северные земли — территории современной Восточной Грузии, Дагестана и значительную часть Азербайджана. Спустя пятнадцать лет, Туркманчайский договор 1828 года закрепил за Россией оставшиеся кавказские земли, включая Восточную Армению. Так завершилась эпоха, длившаяся более двух тысячелетий — время, когда Армения входила в состав персидского мира.

Потеря Восточной Армении имела далеко идущие последствия. Тысячи армян, которые веками жили под властью шахов, теперь оказались подданными России. Новый договор давал царю право поощрять переселение армян из Ирана в только что образованную Российскую Армению. Эти события вызвали массовый демографический сдвиг: многие армяне откликнулись на призыв переселиться, а мусульманские семьи — персы, тюрки и курды — напротив, возвращались на юг, в Иран. По данным историков, в 1828 году из более чем ста тысяч мусульман Кавказа около тридцати пяти тысяч покинули регион, тогда как более пятидесяти тысяч армян прибыли из Ирана и Османской Турции. В результате к 1832 году численность армян и мусульман в Восточной Армении сравнялась, а к концу XIX века армяне вновь составили большинство — впервые за несколько веков.

Эти перемены стали концом персидского владычества над Кавказом, но не концом иранско-армянских связей. Армяне, оставшиеся на южных землях, продолжали жить в Иране — особенно в Исфахане, Тегеране и Тебризе — и вскоре стали неотъемлемой частью модернизации страны. В XIX–XX веках армяне внесли огромный вклад в культурное и экономическое развитие Ирана. Они были пионерами фотографии, театра и кино, создавали первые типографии и издания, становились архитекторами, музыкантами и инженерами. Армянский деятель Епрем Хан стал одной из ключевых фигур Конституционной революции 1905–1911 годов, которая положила начало переходу Ирана к парламентской форме правления.

Армяне в Иране в ХХ веке

К началу XX века армяне составляли заметную часть городского населения. В Тегеране, Исфахане и Тебризе работали армянские школы, церкви, театры и газеты, а община имела собственных представителей в парламенте. Газета «Алик» выходила ежедневно, а армянские типографии публиковали сотни книг и журналов. Во время Первой мировой войны Иран стал убежищем для десятков тысяч беженцев, спасавшихся от геноцида в Османской империи. Несмотря на трагедии, армяне пережили новый подъём — в Иране формировалась активная интеллигенция, журналистика и политическая жизнь. К середине XX века, в эпоху Реза-шаха и Мохаммада Реза Пехлеви, армяне занимали видные позиции в науке, бизнесе и культуре. Их школы и университеты готовили врачей, инженеров и художников, а армянская архитектура и музыка украшали облик современного Ирана.

Исламская революция 1979 года изменила страну, но армянская община сохранила свою идентичность. Многие армяне служили в вооружённых силах, а во время ирано-иракской войны почти сотня из них погибла на фронте. Высшее духовенство Ирана открыто признаёт их вклад: Аятолла Али Хаменеи называл армянских павших «честью Ирана», равной мусульманским мученикам. Сегодня, спустя столетия после утраты Восточной Армении, армяне по-прежнему играют значимую роль в жизни страны. В Тегеране, Исфахане и Тебризе работают десятки армянских школ, церквей, спортивных клубов и культурных центров. Они участвуют в политике, бизнесе и искусстве, продолжая быть живым напоминанием о времени, когда Армения и Персия были единым миром.

Армянский язык в Иране

Школа Айказян, первая национальная школа армян в Иране, основанная в Тегеране в 1870-х

Армянский язык, звучащий в иранских городах — от Исфахана до Тегерана, — занимает уникальное место в многоязычном мире армянской диаспоры. В то время как большинство армян за пределами Армении говорят на западноармянском диалекте, армяне Ирана используют восточноармянский, близкий к тому, на котором говорят в Армении, Грузии и России. Причина уходит в XVII век. В 1604 году шах Аббас Великий переселил тысячи армян из Нахичевани — региона, где бытовал восточный диалект, — в Исфахан. Именно благодаря этому переселению восточноармянская речь сохранилась в Новой Джуге и передавалась из поколения в поколение, почти не претерпев изменений. Но у иранских армян есть еще одна особенность: они сохранили древнюю орфографию Маштоца, названную в честь создателя армянского алфавита. Эта система письма использовалась со времен V века, тогда как в Советской Армении в 1920-х годах орфография была реформирована.

Армянская речь Ирана, известная как парскахайерен (պարսկահայերեն) — «персидско-армянский язык», — объединяет множество местных диалектов. На нем говорят в Тегеране, Исфахане, Тебризе, Хорасане, Курдистане и даже в Хузестане. Со временем в Тегеране сформировался современный койне — литературный вариант, на котором сегодня говорят большинство иранских армян. Эта речь легко узнаваема. Она отличается мягким, чуть напевным звучанием и особыми фонетическими чертами: например, буква «р» произносится глубже и мягче, почти как английское r. В диалекте встречаются и заимствования из персидского языка — особенно в повседневной речи и идиомах. Так, армянское выражение պատճառ ելնել (patchar elnel) — «быть причиной» — калькировано с персидского ba’es shodan.

Армянская идентичность и симфония культур

Несмотря на исламизацию общества, армяне сумели сохранить свою веру, язык и обычаи. Более того, их культура оказала влияние на персидское искусство, музыку и архитектуру. Мотивы христианского символизма проникают в иранскую поэзию, а персидские элементы — в армянские фрески и орнаменты. История армян в Иране — это не просто глава о миграции. Это пример того, как разные народы могут создать нечто большее, чем сумма их культур. Иран XVII века стал первой моделью культурного сосуществования, где вера, язык и искусство не противопоставлялись, а переплетались.

Сегодня армяне остаются крупнейшим религиозным меньшинством в Иране и по-прежнему являются крупнейшей христианской общиной в стране, намного опережая ассирийцев. Они назначаются на два из пяти мест в иранском парламенте, зарезервированных для религиозных меньшинств (больше, чем любое другое религиозное меньшинство), и являются единственным меньшинством с официальным статусом наблюдателя в Советах стражей и целесообразности различения. Половина армян Ирана проживает в районе Тегерана (где они обосновались, по крайней мере, со времен Сефевидов), в первую очередь в его пригородах Нармак, Маджидие, Надершах и т. д. Четверть проживает в Исфахане, а другая четверть сосредоточена в северо-западном Иране или Иранском Азербайджане.

Читайте также:

Источники:

- Даврижеци А. Книга историй. М.: Наука, 1973

- Olearius A. The voyages and travels of the ambassadors from the Duke of Holstein, to the Great Duke of Muscovy and the King of Persia. Begun from the year M.DC. XXXIII. and finished in M. DC. ХХХІХ. Containing a compleat History of Muscovy, Tartary, Persia, and other adjacent Countries. For Thomas Dring and John Starkey, L., 1662

- Babaie S., Babayan K., Baghdiants-McCabe I., Farhad M. Slaves of the Shah. New elites of Safavid Iran. I. B. Tauris. London; New York, 2004

- Ghougassian V. S. The Emergence of the Armenian Diocese of New Julfa in the Seventeenth Century. University of Pensilvania, Armenian texts and studies, Pensilvania, 1998

- Tavernier J. B. Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier en Turquie, en Perse et aux indes. Paris, 1930

- Симеон Ереванци. Джамбр. http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Erevanci/frametext2.htm

- Шараф-хан Бидлиси. Шараф-наме / Пер., предисловие, примечания и приложения Е. И. Васи- льевой. М.: Наука, 1976

- Мартиросян А. У. Армянские поселения на территории Ирана в ХІ-ХV вв. Ереван: Айастан, 1990